O Legislativo paulista e a saúde pública no Estado ao longo da história: Febre Amarela

Até o descobrimento de América, a Febre Amarela era uma desconhecida da medicina. Foi a partir da segunda expedição de Cristóvão Colombo ao Novo Mundo, em 1495, que a doença passou a ter registro em estudos científicos.

Cerca de duzentos anos depois, após muita pesquisa, a comunidade científica chegou à conclusão de que o vírus e seu transmissor, o mosquito Aedes Aegypti, vieram juntos da África. Por isso, a chegada da doença ao Brasil está relacionada aos navios negreiros que vieram dessa região trazendo escravos.

Em 3 de dezembro de 1849, uma embarcação que saiu de Nova Orleans e fez escalas em Havana e Salvador, atracou no Rio de Janeiro. Estima-se que a tripulação desse navio estivesse contaminada com a doença, tendo em vista que, nos meses seguinte, em especial na temporada de chuva e calor, os casos de Febre Amarela se multiplicaram pela cidade carioca e se espalharam por outras regiões do país.

Em 18 de maio de 1850, a cidade de Santos, na província de São Paulo, notificou os primeiros casos da enfermidade. Não demorou muito para o município litorâneo se tornar o principal foco da doença.

Medidas para impedir avanço da doença

Mas a então Assembleia Provincial agiu rápido. Em 23 de maio, os parlamentares aprovaram a Lei nº 8, que autorizava o governo a investir recursos para prevenir o contágio da Febre Amarela nas cidades que ainda não haviam sido afetadas e também para acabar com a doença nos locais em que houvesse contaminados.

A norma também previa ajuda aos pobres afetados pela epidemia em qualquer ponto do território paulista.

Pouco tempo após a identificação dos primeiros casos, o Serviço de Saúde de Santos informou que a Febre Amarela havia se propagado também em Iguapé e Ubatuba. Por ser uma doença nova, havia muita dúvida sobre como ocorria ao certo a transmissão.

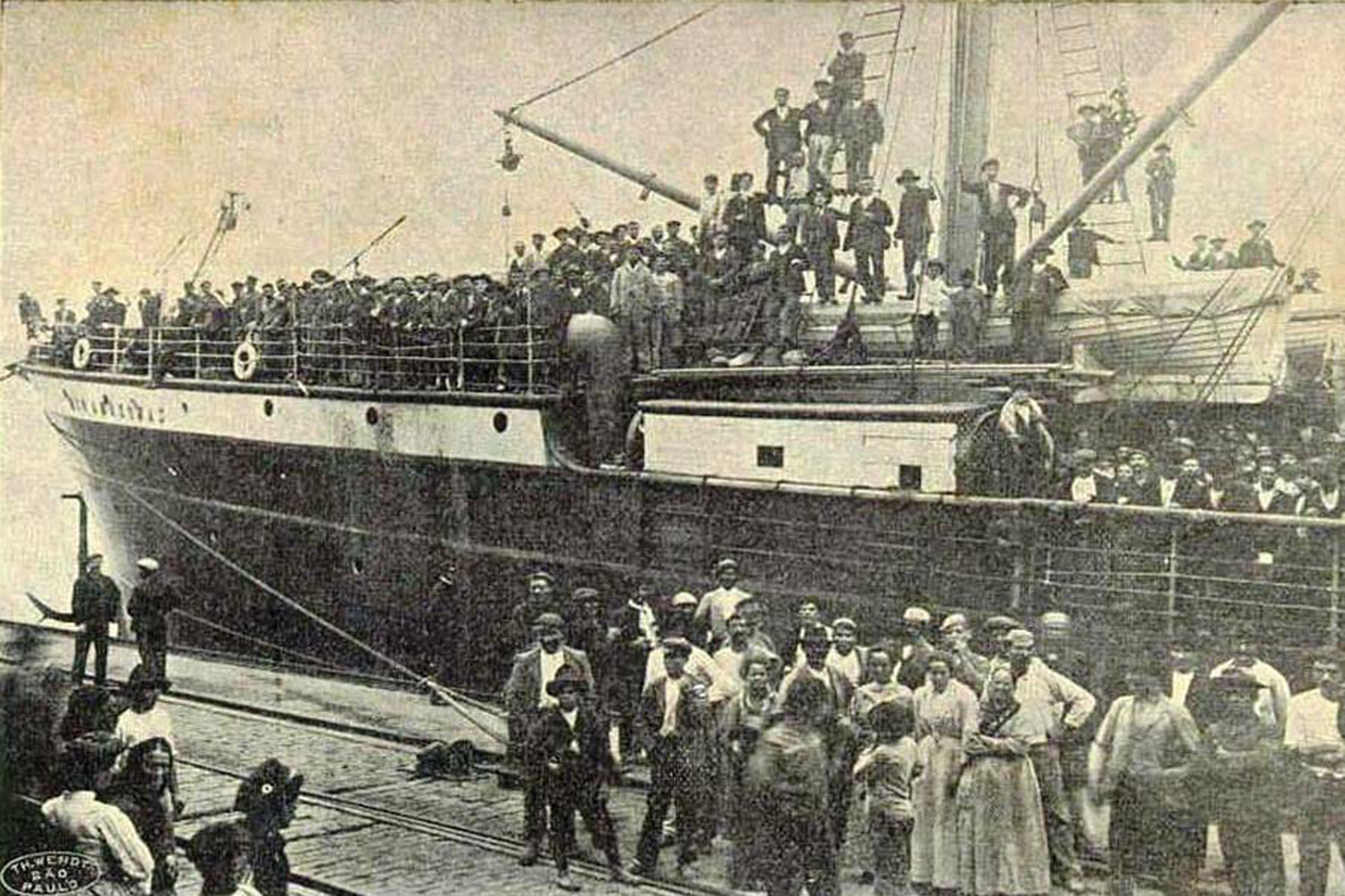

Nesse período, as autoridades acreditavam que a enfermidade não seria capaz de subir a Serra do Mar rumo ao interior do Estado. No entanto, a presença do principal porto do país no local que era epicentro da doença em São Paulo fez com que a febre se espalhasse rapidamente, sendo levada através de grupos de imigrantes e de pessoas que moravam no interior.

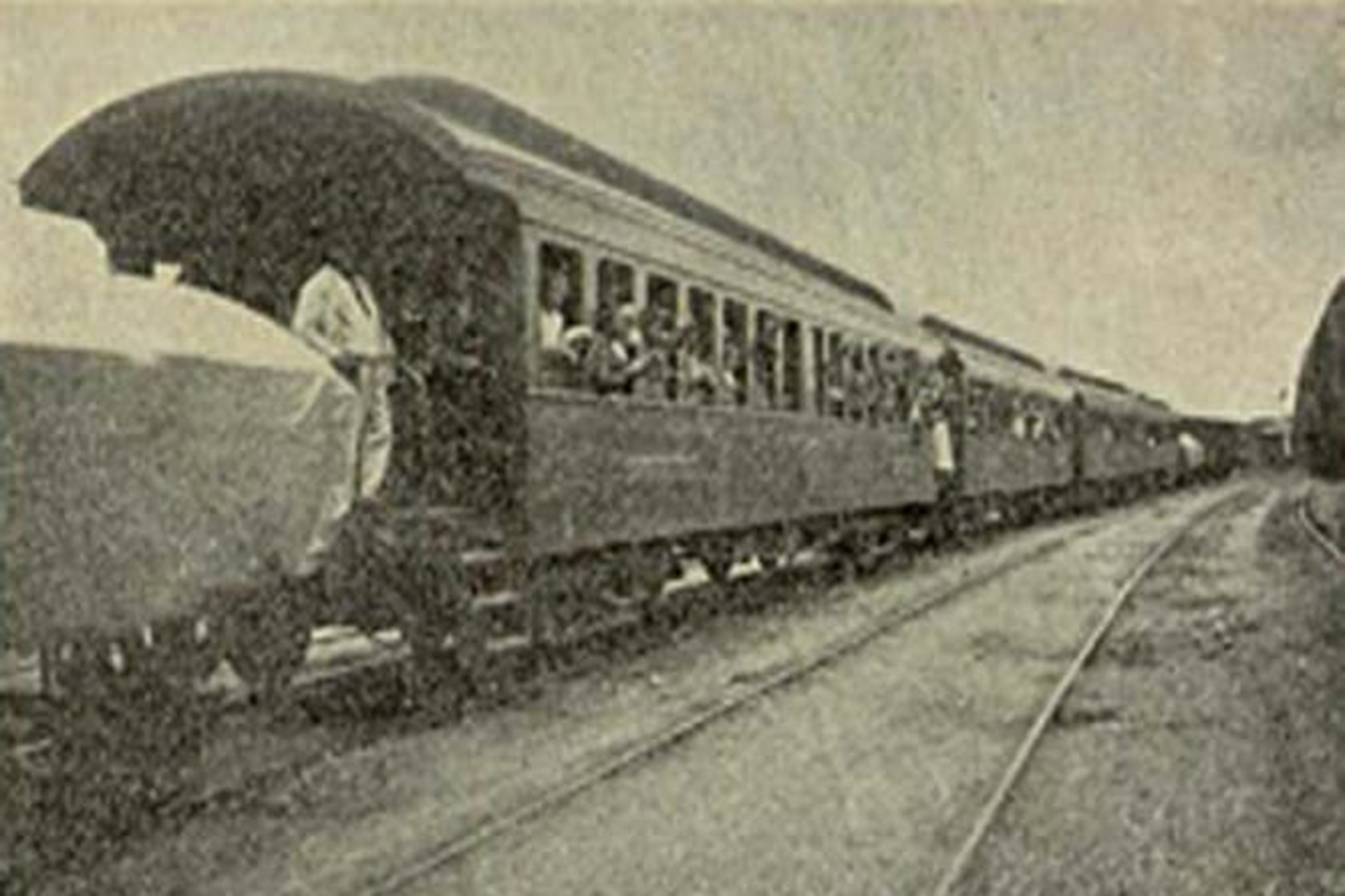

Com o tempo, novos casos foram sendo registrados em outras cidades paulistas, acompanhando o "progresso", como se dizia à época, pelo fato de que a doença acometia locais por onde passavam as estradas de ferro, principal meio utilizado no escoamento da produção de café em São Paulo.

Para conter a propagação da doença, as autoridades adotaram uma série de medidas, como a instalação de estufas e pulverizadores para desinfetar os passageiros e suas malas. Além disso, foi separado um vagão em cada trem para transportar apenas passageiros que vinham de cidades atingidas pela doença.

Passada a tragédia, todo o estado ficou em alerta para o surgimento de um novo surto. Em 1856, a Assembleia Provincial aprovou a Lei nº 10, que autorizava o governo a utilizar a quantidade de recursos que fosse necessária para socorrer, de prontidão, com medicamentos e auxílios financeiros, pessoas indigentes que, estando em território paulista, fossem acometidas por epidemias reinantes, como Febre Amarela e Cólera.

No verão de 1889, a doença voltou a assolar o estado. Naquele ano, uma grande onda da febre matou mais de 3% da população de Campinas. Entre os meses de fevereiro e junho, mais de 400 pessoas faleceram vítimas da enfermidade.

Em seus estudos, o médico Adolfo Lutz calculou que três quartos da população da cidade deixou o local por medo do contágio. O episódio foi tão marcante na história da cidade que o brasão de Campinas, criado em dezembro de 1889, traz uma fênix ao centro para simbolizar o ressurgimento do município após a epidemia.

Nesse período, movimentos higienistas iniciaram um amplo programa de reestruturação das áreas urbanas, que incluía a imposição de normas para garantir a salubridade das moradias, com ruas maiores e casas espaçosas.

A necessidade de sanear as cidades paulistas se tornou algo urgente. Entre o final do século 19 e começo do século 20, teve início, por exemplo, o loteamento do bairro de Higienópolis, na capital, sendo considerado sinônimo de "lugar de higiene".

A Assembleia Legislativa e o novo surto

Na década de 30 do século passado, o Estado de São Paulo viveu uma nova onda de contágio da Febre Amarela. O deslocamento de grandes massas humanas pelo país estava transportando o vírus para diferentes regiões e multiplicando a infecção de pessoas não imunes nas grandes cidades e também no campo.

Nesse cenário, havia o risco de ressurgir o grave quadro epidêmico vivido na segunda metade do século 19. O vírus, que chegou ao Brasil pelo litoral, passou a incorporar elementos dos novos ambientes pelos quais circulava, encontrando inúmeros hospedeiros e sofrendo sucessivas mutações genéticas.

Assim, descobriu-se a existência de dois tipos de Febre Amarela: a silvestre, transmitida pelos mosquitos Haemagogus e o Sabethes, e a urbana, transmitida pelo Aedes aegypti.

Em 1936, a Assembleia Legislativa aprovou uma nova autorização para que o governo tivesse recursos suficientes para conter a disseminação do vírus. A Lei nº 2.544 permitia o uso de dois mil contos de réis na defesa preventiva da saúde pública contra a Febre Amarela, podendo ainda abrir crédito suplementar para fazer frente à epidemia.

A ideia dos parlamentares era preparar e fortalecer o sistema público de saúde para ligar com a grande demanda de possíveis infectados.

No ano seguinte, os deputados criaram o Serviço Especial de Defesa Contra a Febre Amarela, vinculado ao Serviço Sanitário Estadual, comandado pelo médico Emílio Ribas. A Lei nº 3.014 previa ainda a contratação de médicos em tempo integral para atuar nos diversos pontos de atendimento do novo órgão.

De acordo com a norma aprovada, esse serviço seria responsável por combater a transmissão pelo mosquito Aedes aegypti, realizar pesquisas epidemiológicas e científicas e medicar a população, seja por meio da vacinação, ou através de outras medidas profiláticas que fossem necessárias.

Para viabilizar a estruturação do órgão recém-criado, foi autorizado o uso de dois mil contos de réis. Na área de recursos humanos, as secretarias de Estado deveriam ceder técnicos e funcionários para dar andamento aos trabalhos.

A partir dos inúmeros estudos e experimentos desenvolvidos pelo médico Emílio Ribas em parceria com outros profissionais, como o doutor Adolfo Lutz, foi possível conhecer melhor a Febre Amarela e, desta forma, realizar campanhas de prevenção e controle de epidemias.

Além disso, as diversas pesquisas realizadas nessa época auxiliaram no desenvolvimento projetos para a criação de uma vacina capaz de prevenir a doença, o que, no Brasil, aconteceu em 1937.

Descoberta a vacina e passado uma nova epidemia, na década de 50 os esforços dos parlamentares da Alesp se voltaram à prevenção da Febre Amarela.

Em 1953, o Legislativo paulista aprovou a Lei nº 2.475, permitindo que a Secretaria de Saúde Pública e Assistência Social tivesse acesso a mais de 24 milhões de cruzeiros que deveria ser usado para vacinar toda a população do Estado.

Controlada a doença, a Casa dedicou-se, nos anos e décadas seguintes, a elaborar leis voltadas à prevenção e erradicação da Febre Amarela, ao fortalecimento do sistema público de saúde, e ao combate de novas doenças que surgiram no decorrer da história.

Notícias mais lidas

- Deputado participa de missão oficial a Taiwan e busca ampliar cooperação com potência asiática

- Aprovado na Alesp, novo valor do Salário Mínimo Paulista, de R$ 1.804, é sancionado

- Entra em vigor hoje o novo Salário Mínimo Paulista, de R$ 1.804

- Vitória dos pescadores: artigo que restringia acesso ao seguro-defeso é suprimido

- Na Alesp, familiares, amigos e colegas de profissão se despedem do ex-delegado Ruy Ferraz Fontes

- Alesp aprova projeto que garante piso salarial nacional a professores paulistas

- São Vicente: a importância histórica da primeira cidade do Brasil

- Sindicatos da Polícia Civil cobram envio de projeto da nova Lei Orgânica à Alesp

- Deputado apresenta Representação Canônica contra Padre Júlio Lancellotti

Lista de Deputados

Mesa Diretora

Líderes

Relação de Presidentes

Parlamentares desde 1947

Frentes Parlamentares

Prestação de Contas

Presença em Plenário

Código de Ética

Corregedoria Parlamentar

Perda de Mandato

Veículos do Gabinete

O Trabalho do Deputado

Pesquisa de Proposições

Sobre o Processo Legislativo

Regimento Interno

Questões de Ordem

Processos

Sessões Plenárias

Votações no Plenário

Ordem do Dia

Pauta

Consolidação de Leis

Notificação de Tramitação

Comissões Permanentes

CPIs

Relatórios Anuais

Pesquisa nas Atas das Comissões

O que é uma Comissão

Prêmio Beth Lobo

Prêmio Inezita Barroso

Prêmio Santo Dias

Legislação Estadual

Orçamento

Atos e Decisões

Constituições

Regimento Interno

Coletâneas de Leis

Constituinte Estadual 1988-89

Legislação Eleitoral

Notificação de Alterações